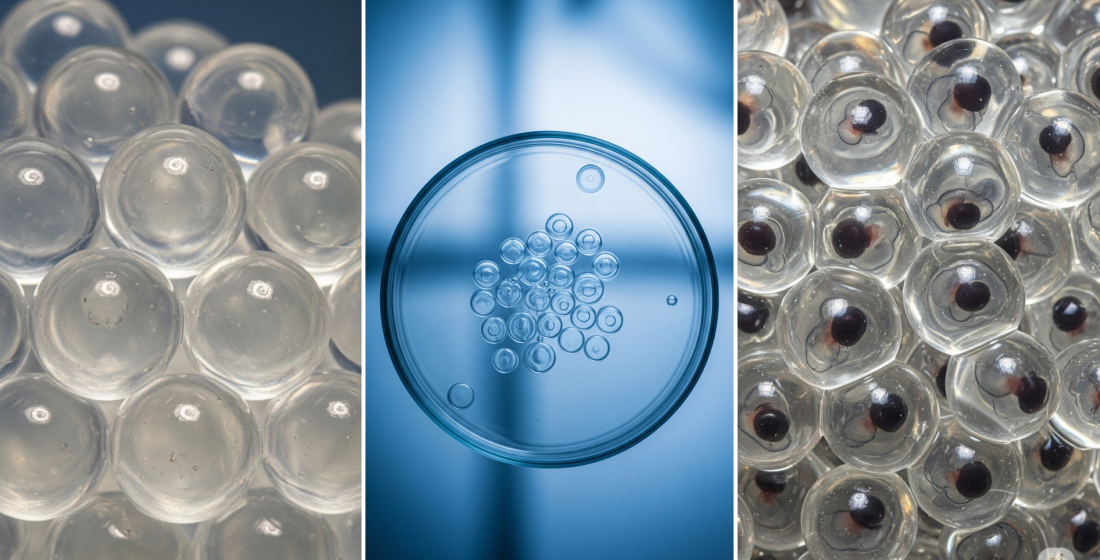

Криоконсервация и гипотермическое хранение ооцитов и зародышей рыб и амфибий: проблемы и перспективы

- Организации

-

- 1. Институт биофизики клетки РАН ФИЦ ПНЦБИ РАН

- Опубликован:

- 2025-03-30

- Ключевые слова:

- криоконсервация, витрификация, гипотермическое хранение, ооциты, эмбрионы, рыбы, амфибии, проницаемость оболочек, внутриклеточное образование льда

Аннотация

В настоящее время наблюдается глобальное сокращение биоразнообразия животного мира. Значительное число видов амфибий и рыб находятся под угрозой исчезновения вследствие изменения климата, загрязнения, деградации среды обитания, эпизоотий и чрезмерного вылова. Для сохранения этих видов необходимы экстренные меры, среди которых криоконсервация геномов является одной из важнейших. Задача криоконсервации спермы водных животных в целом решена, но эффективных методов криоконсервации ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий с сохранением высокой жизнеспособности в настоящее время не существует. В обзоре анализируются особенности строения и физиологии ооцитов и эмбрионов амфибий, препятствующие разработке таких методов: многослойные оболочки с низкой проницаемостью для воды и криопротекторов, большая масса желтка, ограничивающая скорость охлаждения и затрудняющая насыщение криопротекторами, наличие осмотически изолированных компартментов, высокая чувствительность к охлаждению и др. Обобщены исследования, в которых сделаны попытки преодоления препятствий для разработки технологий низкотемпературного обратимого замораживания. Проведен анализ технологий гипотермической консервации икры и эмбрионов рыб и амфибий.

Полный текст

Введение

В настоящее время наблюдается глобальное сокращение биоразнообразия животного мира нашей планеты. Результаты анализа, предпринятого комиссией по выживанию видов Международного союза охраны природы, свидетельствуют о том, что пятая часть ныне живущих позвоночных животных находится под угрозой исчезновения. Наибольшее число видов животных, имеющих такой статус, относится к амфибиям (41%, [1]). Что касается рыб, то, несмотря на явное сокращение видового разнообразия морских и пресноводных рыб, точную оценку сделать на сегодняшний день не представляется возможным, т.к. оценено пока только 76% существующих видов [1]. Среди оцененных видов рыб к категории «под угрозой исчезновения» относятся в среднем около 26 % пресноводных рыб, а среди акул и скатов этот показатель составляет 37%.

К причинам катастрофически быстрого исчезновения видов амфибий относятся изменение климата, загрязнение и деградация среды обитания, а также недавно проявившиеся эпизоотии [2,3]. Что касается сокращения видового разнообразия рыб, то основной угрозой для морских видов является рыболовство, а для пресноводных рыб – угрозы, аналогичные амфибиям: загрязнение водоемов, нарушение естественных систем обитания, участившиеся эпизоотии, а также чрезмерный вылов [4,5]. Все вышесказанное требует принятия экстренных мер для сохранения уязвимых и исчезающих видов амфибий и рыб.

Одним из возможных методов сохранения биоразнообразия амфибий и рыб является криоконсервация их геномов. Криоконсервация спермы водной фауны – вопрос, в целом, решенный. Успешные методы криоконсервации разработаны более чем для двухсот видов рыб, амфибий и моллюсков [6–11]. Однако сперматозоиды не позволяют сохранять весь спектр наследственных факторов, поскольку часть генетического материала, например, митохондриальная ДНК, передается только через материнскую яйцеклетку.

На сегодняшний день эффективных методов криоконсервирования икры рыб и амфибий не существует [12–15]. Имеется острая необходимость разработки технологий низкотемпературного обратимого замораживания ооцитов и эмбрионов рыб и земноводных, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, создание эффективной технологии криоконсервации икры рыб с сохранением высокого уровня жизнеспособности позволило бы существенно повысить продуктивность отечественного рыболовства и аквакультуры. Многие виды рыб, используемые в аквакультуре, нерестятся только один раз в год. Криоконсервация икры и эмбрионов рыб позволила бы эффективнее использовать производственные мощности по выращиванию малька, сохранять геномы ценных видов и пород рыб, а также использовать их по мере необходимости.

1. Криоконсервация икры и эмбрионов рыб и амфибий

1.1. Криоконсервация икры и эмбрионов рыб

К настоящему времени были предприняты многочисленные попытки криоконсервации ооцитов и эмбрионов десятков видов рыб [14–16], однако результаты экспериментов не обнадеживают. В 2005 году сообщалось о выживании 0,07% криоконсервированных с пропиленгликолем и метанолом эмбрионов японской камбалы (Paralichthys olivaceus). Из 30 выживших эмбрионов 5 успешно вылупились [17]. Сообщалось о первых относительно успешных (50±4% живых клеток по тестам на проницаемость мембран) результатах по криоконсервации ранних ооцитов данио рерио (Danio rerio) I и II стадий развития [18], а также III (вителлогенез) стадии развития (20±8% живых клеток) [19], однако в данных исследованиях не оценивали функциональность выживших клеток на стадиях получения и выклева эмбрионов. Кроме того, ранние ооциты (I–III стадий) существенно отличаются по своим свойствам от зрелых ооцитов и являются более легкими объектами для консервации. Группа исследователей из Ирана сообщила об успешной криоконсервации методом витрификации эмбрионов персидского осетра (Acipenser persicus) на стадии 20-22 сомитов, с процентом выклева 45% [20]. К сожалению, в данной работе не прослежено дальнейшее развитие полученных личинок. Zhang с соавторами сообщили о выживании 6% эмбрионов морского окуня (Epinephelus moara), криоконсервированных по методу витрификации на стадии хвостовой почки. Одна треть из выживших эмбрионов благополучно развились до стадии вылупления, однако впоследствии все они погибли в течение 12-16 суток культивирования [21]. Наилучших результатов добился Khosla с соавторами в криоконсервации методом витрификации эмбрионов данио рерио (Danio rerio) [22]. В данной работе применили прямую инъекцию криопротектора в желток и инновационный метод сверхбыстрого разогрева с помощью лазера. В результате манипуляций после криоконсервации выжило 40% криоконсервированных эмбрионов, при этом 2 из 282 развились до половозрелого состояния. В работе [23] исследователи витрифицировали эмбрионы большеротого окуня (Micropterus salmoides), подобрав состав криопротекторов (смесь EG, PG, DMSO, сахарозы) что позволило достигнуть 32% выживаемости.

1.2. Криоконсервация икры и эмбрионов амфибий

В отличие от значительного количества исследований, посвященных криоконсервации икры рыб, аналогичных работ на амфибиях к настоящему моменту выполнено крайне мало. В основном в исследованиях затрагивалась проблематика толерантности эмбрионов амфибий к переохлаждению (эмбрионы Rana sylvatica; [24]), криопротекторам (эмбрионы жабы B. viridis, [25,13]. Опубликовано несколько работ по криоконсервации ооцитов I и II стадии лягушки Xenopus, в которых изучались факторы, влияющие на образование внутриклеточного льда [26,128]. К сожалению, значительных успехов в криоконсервации ооцитов, икры и эмбрионов амфибий достигнуто не было. Наилучшие опубликованные результаты по криоконсервации эмбрионов амфибий были получены исследователями из Ирана [25]. Авторы применили модифицированные протоколы витрификации эмбрионов рыбок D. rerio для замораживания эмбрионов жабы B. viridis на стадиях бластулы и G17 и сообщили о восстановлении эмбрионов до стадии нервной складки после витрификации. Однако продолжения этих работ не последовало, и результаты до настоящего времени не подтверждены другими исследователями.

1.3. Основные препятствия к успешному осуществлению криоконсервации зрелых ооцитов рыб и амфибий

Отсутствие значимых положительных результатов в криоконсервации ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий связано c рядом особенностей, отличающих их от яйцеклеток и эмбрионов тех классов позвоночных, которые поддаются успешной криоконсервации (например, млекопитающих). Данными особенностями являются: 1) наличие многослойной системы мембран и оболочек, обладающих низкой проницаемостью для воды и криопротекторов; 2) большая, по сравнению с млекопитающими, масса ооцитов, которая, с одной стороны, ограничивает скорость охлаждения и разогрева этих объектов, а с другой стороны, обеспечивает низкое соотношение площади поверхности к объему, что затрудняет насыщение икры криопротекторами; 3) большая масса желтка; 4) наличие в ооцитах и эмбрионах рыб осмотически изолированных компартментов [27,13,15]; 5) высокая чувствительность к охлаждению [27,15] и 6) аномально высокая, по сравнению с млекопитающими, температура нуклеации внутриклеточного льда [13,28,25].

Среди доступной литературы есть значительное количество статей и обзоров, в которых авторы касаются проблем, связанных с криоконсервацией ооцитов и эмбрионов рыб или амфибий [15,16,29,7]. Однако, как правило, эти работы подробно рассматривают одну или две из перечисленных проблем, а остальных касаются бегло. Ниже мы попытались подробно осветить все ключевые проблемы, с которыми сталкиваются криобиологи, пытающиеся осуществить криоконсервацию зрелых ооцитов или эмбрионов рыб и амфибий и разобрать подходы, которые были избраны для решения этих проблем.

Стоит отметить, что ранние ооциты (I–III стадий) существенно отличаются от зрелых ооцитов по криобиологическим характеристикам, и проблемы, связанные с их криоконсервацией, не совпадают с проблемами, возникающими в процессе криоконсервации зрелых ооцитов и эмбрионов. Поэтому, с нашей точки зрения, рассмотрение проблем, связанных с криоконсервацией незрелых ооцитов, требует отдельного обзора. В данной работе криоконсервацию незрелых ооцитов мы не рассматриваем.

2. Строение оболочек ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий, а также проблемы их проницаемости

Одной из ключевых проблем, препятствующих успешной криоконсервации ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий, как мы указывали выше, является наличие многослойной системы мембран и оболочек, обладающих низкой проницаемостью для воды и криопротекторов. Изучению морфологии, состава и свойств этих оболочек посвящено большое количество исследований [30–34]. Яйцевые оболочки, присутствующие снаружи плазматической мембраны ооцитов рыб и амфибий, бывают трех типов на основе их происхождения: первичные оболочки яйца (секретируются яйцом) (например, желточная оболочка); вторичные оболочки яйца (секретируются вне ооцита, например, яичником); третичные оболочки яйца (секретируются яйцеводом, например, студенистый слой). Причем, у ооцитов рыб присутствуют все три типа яйцевых оболочек, а у яиц амфибий – только два типа - первичная и третичная оболочки. К сожалению, в различных академических школах существуют значительные отличия в названиях и типологии оболочек рыб и амфибий. Многие авторы в своих работах пытаются стандартизировать терминологию, но она до сих пор имеет существенные отличия [35–37]. Понимание строения и состава оболочек ооцитов может способствовать решению проблемы их низкой проницаемости. Вследствие этого остановимся подробнее на строении оболочек яиц рыб и амфибий.

2.1. Строение оболочек ооцитов (икры) рыб

В криобиологической литературе к оболочкам ооцитов рыб относят плазматическую мембрану ооцита и все оболочки, которые находятся поверх этой мембраны. Среди общих признаков в строении оболочек икры разных классов рыб (хрящевые и костистые) следует отметить наличие всех трех типов оболочек: первичных, вторичных и третичных. К первичным оболочкам зрелых ооцитов (икры) рыб относится яичная или желточная оболочка (бесклеточный слой), zona radiata, которая является полупрозрачной светопреломляющей оболочкой, образуемой самим яйцом. Эта оболочка пронизана порами (канальцами) на одинаковом расстоянии друг от друга, с помощью которых ооцит ассимилирует питательные вещества из пространства между плазматической мембраной ооцита и фолликулярным эпителием (т.е. через которые из яичника в ооцит (яйцо) поступают питательные вещества). Желточная оболочка (еще называется Vitelline Membrane -VE) обладает достаточной прочностью. Как правило, она однослойная, состоит из нескольких сиалилированных гликопротеинов (обычно 2–4), называемых ZP1, ZP3, ZPax и вариантов ZP1 и ZP3 [31, 38–40]. Хотя бывают исключения – так, первичная оболочка у осетровых состоит из двух слоев - zona radiata interna (ZRI) and zona radiata externa (ZRE) [37].

К вторичным яичным оболочкам ооцитов и зародышей рыб часто относят хорион. Однако некоторые авторы относят хорион также и к первичным оболочкам [33]. Разночтение у разных исследователей происходит вследствие того, что у рыб синтез компонентов оболочки может происходить как в печени, так и в ооците, или и там, и там, в зависимости от вида. Хорион представляет собой толстую оболочку, пронизанную поровыми каналами диаметром ~200 нм [41] и может состоять из нескольких слоев (до трех), содержащих белки и гликопротеины (называемые хориогенины) [42, 15, 34]. Состав хориона может изменяться под влиянием факторов окружающей среды и питания. Valdebenito и др. [33] обнаружили, что наиболее часто встречаемым изменением хориона в процессе развития эмбриона у атлантического лосося (Salmo salar) является так называемый «мягкий» хорион [34, 33]. Кроме того, отмечены другие изменения хориона, включая перфорированный и белопятнистый хорион у атлантического лосося и кижуча (Oncorhynchus kisutch).

Третичные оболочки рыб, представляющие собой студенистый слой, как и у амфибий, могут присутствовать у одних видов и отсутствовать у других [32]. Кроме того, к третичным оболочкам рыб также относят белковую и роговую оболочки (яйцевые капсулы), характерные для хрящевых рыб [43]. В целом, можно отметить, что из-за значительного видового разнообразия рыб, имеют место существенные отличия в количестве и строении яйцевых оболочек ооцитов и эмбрионов у разных видов. Так, например, у осетровых имеются отличия в количестве слоев, окружающих ооцит – 4 либо 5 слоев (адгезивный слой, альвеолярный слой, эпислой, а также zona radiata externa и interna) [44], и разное количество микропиле (от 2 до 52) [37]. А среди двух видов пескарей – Sarcocheilichthys Czerskii (Berg,1914) (пескарь-губач) и Sarcoheilichthys Sinensis Bleeker (пескарь-лень), у пескаря–леня формируется только первичная желточная оболочка (хорион отсутствует), в то время как у пескаря-губача формируется еще вторичная оболочка – хорион [45].

2.2. Строение оболочек ооцитов (икры) амфибий

Для ооцитов лягушки характерно наличие двух типов яйцевых оболочек: первичной (секретируется ооцитом в период развития) и третичной, образующейся при прохождении зрелого ооцита по яйцеводу. Некоторые исследователи считают некорректным относить желточную оболочку к первичным, так как она формируется из веществ, которые секретируются не только ооцитом, но и фолликулярными клетками. Желточная оболочка (виттелиновая мембрана (VE) состоит из белков и вместе со студенистыми слоями окружает не только овулированное яйцо, но и эмбрионы на стадии дробления [46, 36]. VE амфибий состоит из 4–6 сиалированных гликопротеинов, называемых ZP1-4, ZPd и ZPax, которые собираются сначала в фибриллы, а затем в матрицу (оболочку яйца), которая окружает растущие ооциты [38, 40]. В отличие от желточной оболочки рыб, она более толстая и многослойная [40].

Наиболее значительные видовые отличия в строении яиц амфибий наблюдаются в структуре их третичных оболочек – студенистых. Так, студенистая оболочка ооцитов Xenopus laevis состоит из трех слоев, а у лягушек Rana pipiens (Lithobates pipiens) – из шести слоев [40]. У одного и того же вида амфибий исследователи могут указывать разное количество студенистых слоев: от 2-3-х до 5-6-ти в зависимости от используемого метода их анализа [45,36]. Значительно различаются состав и свойства студенистого желе яиц амфибий, откладывающих икру в воде и амфибий, которые откладывают икру на воздухе. Так, у большинства видов амфибий, откладывающих яйца на воздухе, студенистое желе обладает достаточной прочностью на разрыв и тургором, что позволяет яйцам сохранять форму на воздухе [36]. По составу студенистые слои представляют собой волокнистую гликопротеиновую структуру, которая действует как каркас, с которым связаны глобулярные гликопротеины. Каждый из слоев имеет уникальный состав волокон и гликопротеинов, а также разную толщину (от 25 до 200 микрон) и структуру [47]. Волокна каждого слоя идут под косым углом к волокнам в соседних слоях.

2.3. Проницаемость оболочек ооцитов и эмбрионов амфибий и рыб

Для ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий характерна низкая проницаемость их оболочек, которая может являться эволюционной чертой, позволяющей эмбрионам расти в гипо- или гиперосмотической среде без органов саморегуляции. Так, например, эмбрионы данио рерио (Danio rerio) имеют мембраны, которые позволяют воде выходить из эмбриона, но препятствуют легкому поступлению воды обратно в эмбрион [48]. В ходе изучения проницаемости мембраны ооцитов данио рерио на разных стадиях развития для воды и криопротекторов, были впервые изучены параметры проницаемости мембраны ооцитов рыб, такие как гидравлическая проводимость (Lp) и проницаемость для растворенного вещества (криопротектора) (Ps) [49]. Авторами было установлено, что значения Lp и Ps, полученные для ооцитов стадии III, были в целом ниже, чем полученные для успешно криоконсервированных ооцитов млекопитающих, и выше, чем полученные для эмбрионов рыб и яиц морских ежей. Кроме того, было показано, что ооциты на III стадии имеют осмотически неактивный объем 70%, а проницаемость мембраны ооцитов на этой стадии значительно снижается с температурой. Оценить параметры проницаемости мембраны ооцитов на более поздней стадии развития - V стадии - авторам не удалось, поскольку во время воздействия криопротекторов с ооцитами происходило отделение внешней мембраны оолеммы от внутренней желточной мембраны.

Wang и др. [50] предложили метод регистрации проницаемости мембраны эмбриона рыбы для криопротекторов в режиме реального времени с использованием электроимпедансной спектроскопии. Авторами были исследованы изменения диэлектрической проницаемости в диапазоне низких частот (10–103Гц) и проводимости в диапазоне высоких частот (104– 106Гц) во время воздействия криопротекторов метанола (1,0 М, 2,0 М и 3,0 М) и ДМСО (0,5 М, 1,0 М и 2,0 М) на эмбрионы данио рерио. Результаты показали значительные изменения данных характеристик после воздействия на эмбрион метанола и ДМСО при оптимальном уровне нагрузки эмбриона. Авторы сделали вывод о том, что данный метод анализа проницаемости и проводимости эмбрионов рыб может быть использован в качестве нового инструмента для быстрого скрининга наиболее эффективных криопротекторов. Кроме того, была показана возможность количественной оценки уровня криопротекторов, проникающих в эмбрионы рыб.

Harvey и др. [51] сообщили о значительном влиянии хориона на проницаемость эмбрионов рыб для криопротекторов. Так, авторами было показано, что в присутствии хориона у эмбрионов проникновение в них криопротекторов с изотопной меткой ([14C] диметилсульфоксид (ДМСО) и [3H]глицерин (1M в Fish Ringer)) происходило крайне медленно и в незначительных количествах. При этом глицерин проникал в эмбрион легче, чем ДМСО, хотя степень проницаемости глицерина составляла только около 8% от ожидаемого равновесного уровня через 2 часа при комнатной температуре; ДМСО же достигал только 2,5% от этого уровня. В то же время, в дехорионированные эмбрионы криопротекторы с изотопной меткой проникали значительно быстрее.

Также было показано, что количество эмбрионов, вылупившихся после 1-часовой экспозиции с 1,5 и 2 М ДМСО с дехорионированными эмбрионами, было ниже, чем в контроле. Что касается глицерина, дехорионированные эмбрионы, подвергнутые воздействию 1 М глицерина в течение 1 часа при 23°C, показали разрушение клеток перибласта и разделение бластодермы, а криопротектор невозможно было удалить из эмбрионов.

О ключевой роли хориона в проницаемости эмбрионов костистых рыб (на примере данио Brachydanio rerio) сообщали также Hagedorn et al. [52, 53]. Авторы проанализировали влияние трех криопротекторов – ДМСО, пропиленгликоля и метанола на способность их проникновения в трех- и шестисомитные эмбрионы (без удаления хориона). Было установлено, что 1,5 и 2,0 М ДМСО и пропиленгликоль не проникали в эмбрионы (анализ осуществлялся по осмометрическим измерениям изменений объема) [54]. В этой же работе отмечена зависимость проницаемости криопротекторов от стадии развития. В частности, осмометрические измерения показали проницаемость метанола для шестисомитных эмбрионов данио рерио, но не для трехсомитных. Проницаемость для воды тоже меняется в зависимости от стадии развития эмбриона: на стадии 75% эпиболии и стадии трех сомитов она примерно одинакова, но на стадии 6 сомитов повышается приблизительно в 2 раза [55].

Что касается амфибий, то проницаемость оболочек ооцитов и эмбрионов у них еще менее изучена, чем у рыб. В отличие от рыб, ооциты и эмбрионы амфибий не имеют хориона и синтициального слоя что, в свою очередь, может облегчить их проницаемость для воды и криопротекторов. Однако работ, посвященных изучению данной характеристики крайне мало. Так, имеются отдельные исследования по изучению проницаемости ооцитов и эмбрионов амфибий для воды и мочевины [56–58]. В работах Zhang и др. [56] , а также [58], была выявлена крайне низкая проницаемость плазмалеммы ооцитов для воды. Lau и др. [57], изучая проницаемость ооцитов бесхвостых амфибий рода Rana, обнаружили, что они проницаемы для мочевины. Также было показано, что снижение проницаемости мембраны эмбриона коррелирует с взрослением эмбриона, что призвано подготовить его к «враждебной среде». На проницаемость ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий на разных стадиях развития могут также оказывать влияние аквапорины, наличие которых у данных таксонов, а также их роль в движении жидкости в гаметах изучены пока недостаточно [26, 59].

Несмотря на схожие черты в структуре ранних эмбрионов рыб и амфибий, следует отметить, что имеющиеся различия не позволяют прямо экстраполировать разрабатываемые модели проницаемости между таксонами [13].

2.4. Пути повышения проницаемости оболочек ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий

С целью преодоления проблемы низкой проницаемости ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий разные исследователи применяли ряд физико-химических методов. Остановимся на некоторых из них.

2.4.1. Ультразвук

В качестве одного из перспективных способов повышения проницаемости эмбрионов рыб рассматриваетсяультразвук. Имеетсязначительное количествопубликаций, посвященныхизучениюего влияния на проницаемость эмбрионов данного таксона. Wang и др.[60] исследовали влияние ультразвука на проницаемость эмбрионов данио рерио для метанола. Эмбрионы на стадии 50% эпиболии после предварительной экспозиции в течение 25 мин с 2 М метанолом обрабатывали ультразвуком в течение 5 мин при 22°С в различных комбинациях частот, меняя напряжение, подаваемое на ультразвуковой преобразователь от 50 до 175 В. Результат оценивали по изменениям диэлектрической проницаемости в эмбрионах, которую измеряли с помощью импедансной спектроскопии. Авторы выявили тенденцию к увеличению диэлектрической проницаемости при увеличении напряжения до 175 В в диапазоне частот низкого импеданса 10-103 Гц, из чего был сделан вывод о повышении проникновения метанола в эмбрионы после ультразвуковой обработки в указанном режиме. К сожалению, в статье отсутствует информация, которая позволила бы рассчитать интенсивность ультразвукового воздействия в традиционных единицах (Вт/см²).

Silakes и Bart [61] также исследовали влияние ультразвука на проникновение метанола (MeOH) в эмбрионы данио рерио (D. rerio) трех типов (дехорионизированные, c мягким хорионом и неповрежденные эмбрионы) и трех стадий развития (90% эпиболия, почковые и 4-сомитные стадии). В экспериментах использовали ультразвук с параметрами 47 кГц и 480 В в течение 1 минуты и 1, 2 или 3 минутную инкубацию в метаноле (20, 30 или 40%). Для измерения уровней метанола в обработанных эмбрионах использовалась высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Максимальное проникновение метанола 85,3 ± 8,1 мкмоль было показано на эмбрионах с мягким хорионом на стадии 90% эпиболии при обработке ультразвуком. Однако достигнутый уровень был намного ниже уровня, требуемого для их витрификации.

Rahman и др. [62] исследовали влияние ультразвука на степень поглощения криопротекторов эмбрионами японской путассу Sillago japonicaна двух стадий развития (сомиты и удлинение хвоста). Авторами было показано, что содержание криопротектора ДМСО в обработанных ультразвуком эмбрионах на стадиях сомитов и удлинения хвоста увеличилось на 58–191% и 27–123%, соответственно, по сравнению с контрольными образцами, подвергнутыми воздействию ДМСО без ультразвука. Кроме того, предварительное воздействие ДМСО перед обработкой ультразвуком увеличивало поглощение криопротектора еще на 36%, не ухудшая выживаемость. Было также установлено, что эмбрионы хорошо переносят интенсивность ультразвука до 37,5 Вт/см2 в течение до 3 минут, но погибают при 50 Вт/см2. Отмечено, что после обработки ультразвуком эмбрионов на стадии сомитов в 10 и 20% растворах ДМСО процент выклева эмбрионов был довольно высоким и составил 65-86%. Увеличение концентрации ДМСО до 30% значительно снизило процент выклева. Стадия развития эмбриона в процессе ультразвуковой обработки также влияла на последующее развитие эмбрионов. Так, авторы отмечают, что при аналогичных условиях обработки ультразвуком, эмбрионы с удлинением хвоста имели более низкую выживаемость, чем эмбрионы на стадии сомитов.

Что касается амфибий, то исследований по изучению влияния ультразвука на проницаемость мембран ооцитов и эмбрионов не много. Mel’nikova и др. [63] показали, что проницаемость эмбриональной оболочки бесхвостых амфибий серой жабы Bufo bufo и травяной лягушки Rana temporaria для медленно проникающих флуорохромов АНС (анилино-нафталинсульфоновая кислота), ФДА (флуоресцеиндиацетат) и флуоресцеина повышается под действием высокочастотного ультразвука. Об изменении проницаемости зародышевых оболочек амфибий под действием ультразвука сообщали также Гахова и др. [64,65]. Так, авторы обнаружили увеличение проницаемости эмбрионов R.temporaria на стадии бластулы в результате воздействия ультразвука с частотой генерации 0.88МГц и интенсивностью 0,5-0,7 Вт/см2. Оценку изменения проницаемости осуществляли по окрашиванию эмбрионов ФДА. После обработки ультразвуком и флуорохромирования зародышей посредством ФДА зародышевые клетки, в отличие от контроля (без обработки ультразвуком), флуоресцировали. Это свидетельствовало о повышении проницаемости оболочек бластулы, а зародыши после воздействия ультразвука продолжали нормально развиваться. С целью определения оптимального диапазона ультразвукового воздействия, не оказывающего негативного влияния на выживаемость и развитие эмбрионов травяной лягушки, было проанализировано влияние непрерывного и модулированного ультразвука терапевтического диапазона интенсивностей [66, 67]. Авторы подтвердили, что при использовании непрерывного ультразвука, наиболее высокой выживаемостью до стадии выклева обладали эмбрионы, взятые в эксперимент на стадии бластулы и обработанные в течение 5 минут непрерывным ультразвуком малой интенсивности (0,05 Вт/см2) при частоте генерации 0,88 МГц. Воздействие ультразвуком интенсивности 1,0 Вт/см2 приводило к снижению числа развивающихся до выклева зародышей [66]. Использование модулированного ультразвука, предусматривающего обработку эмбрионов в течение 5 минут ультразвуком с частотой генерации 0.88 МГц, интенсивностью ультразвука 0,4 Вт/см2, частотой модуляции 40 Гц или 98 Гц, обеспечили максимальный процент эмбрионов, дошедших до стадии выклева [67].

2.4.2. Введение мРНК аквапоринов

Hagedorn и др. [48] предложили в качестве решения проблемы низкой проницаемости ооцитов и эмбрионов рыб ввести мРНК для белка водного канала аквапорина-3 и продемонстрировали повышенную проницаемость мембраны для воды и криопротектора. Было показано, что радиоактивно меченый пропиленгликоль диффундировал в желток. Авторы сделали вывод о том, что при использовании данного метода, в эмбрионы данио рерио, экспрессирующие аквапорин-3, попадает достаточное количество криопротектора для проведения успешной криоконсервации. Введение мРНК аквапорина-3 было эффективным и для улучшения проницаемости ооцитов X. laevis. В экспериментах Yamaji с соавторами [68] эктопическая экспрессия канала аквапорина-3 в ооцитах X. laevis приводила к повышению проницаемости плазматической мембраны ооцитов для этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.

2.4.3. Обработка лазером

Kohli и др. [69] сообщили о возможности увеличения пор и введения инородного материала в развивающиеся эмбрионы рыб (zebra sh) с использованием фемтосекундных (фс) лазерных импульсов. В результате использования данного метода хорионированные и дехорионированные эмбрионы рыбок данио были успешно загружены флуоресцентной репортерной молекулой (изотиоцианат флуоресцеина), конъюгированной со стрептавидином, квантовыми точками или ДНК (Simian-CMV-EGFP). Авторы отмечают, что выживаемость дехорионированных и хорионированных эмбрионов, подвергшихся лазерной манипуляции на стадии грудных плавников, составила 89% и 100% соответственно. Возможно, что использование данного метода будет также эффективно для увеличения проницаемости ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий для криопротекторов.

2.4.4. Гидростатическое давление

Некоторыми исследователями для повышения проницаемости ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий для криопротекторов было применено гидростатическое давление [70]. Так, данные авторы показали, что использование гидростатического давления в 50 атм. в комбинации с обработкой 8-клеточных эмбрионов медаки (Oryzias latipes) в течение 3-х минут 1 М раствором трегалозы вызывало значительное увеличение концентрации ДМСО внутри клетки по сравнению с контролем. Кроме того, было установлено, что стадия, на которой осуществляется воздействие гидростатическим давлением на ооциты и эмбрионы, имеет существенное значение. На стадии неоплодотворенных яиц использование гидростатического давления также способствовало поглощению ДМСО, однако ооциты быстро теряли жизнеспособность; не было эффективно применение гидростатического давления и на стадии эмбрионов с глазами.

2.4.5. Электропорация

Использование данного метода также способствовало повышению проницаемости эмбрионов для криопротекторов. Rahman и др. [71] установили, что электропорация эмбрионов японской путассу (Sillago japonica) при 300 V в 10%, 20%, или 30% ДМСО способствовала поглощению эмбрионами криопротектора, а его содержание в обработанных эмбрионах составило 10, 30 и 78 мМ без потери выживаемости. Однако обработка эмбрионов более высоким напряжением вместе с увеличением поглощения ДМСО (до 84 мМ), приводила к снижению их выживаемости. Несмотря на то, что предварительное воздействие на эмбрионы 10% ДМСО в течение 20 минут перед электропорацией повышало поглощение ДМСО (до 116 мМ), авторы пришли к выводу, что концентрации ДМСО, полученные с помощью электропорации, недостаточны для предотвращения образования льда в эмбрионах в процессе их замораживания и оттаивания.

2.4.6. Осмотическая и химическая обработки

Применение растворов с высокой осмолярностью также может временно увеличить проницаемость мембран эмбрионов рыб. Так, Rahman и др. [72] показали, что обработка японской путассу S. japonica на стадиях сомитов и удлинения хвоста 1 М трегалозой в течение 3 мин перед инкубацией с ДМСО увеличивала поглощение криопротектора на 45%, не оказывая существенного влияния на жизнеспособность эмбрионов, в то время как обработка ферментом проназа (2–6 мг/мл) не оказывала такого заметного влияния на проникновение ДМСО. Кроме того, авторы установили, что содержание ДМСО в эмбрионах увеличивалось на 143-170% в присутствии 0,25 М MgCl2 и 0,125 М CaCl2. Наилучшей же комбинацией оказалась обработка трегалозой и MgCl2, которая оказалась еще более эффективной в стимулировании проникновения ДМСО (191% по сравнению с необработанными эмбрионами). Таким образом, авторы пришли к выводу о том, что использование трегалозы в качестве дегидратирующего агента и MgCl2/CaCl2 в качестве носителя во время инкубации с криопротектором способствует повышению поглощения криопротекторов и может быть многообещающим способом в подготовке эмбрионов рыб для последующей их криоконсервации.

2.4.7. Микроинъекции

Ряд авторов показали перспективность использования микроинъекций для увеличения содержания криопротекторов в ооцитах и эмбрионах рыб и амфибий с целью их криоконсервации [73– 75]. Использование однократной или комбинированной микроинъекции криопротекторов в эмбрионы японской путассу S. japonica способствовало снижению температуры нуклеации и повышению толерантности эмбрионов к охлаждению, причем на разных стадиях развития эмбрионы переносили разные объемы вводимых криопротекторов (от 2,1 и 15,6 нл) [75]. Кроме того, было показано, что микроинъекция позволяла доставлять высокие концентрации криопротектора в желточный мешок без пагубного воздействия на эмбрион рыб, но не обеспечивала значительного уровня защиты всего эмбриона от повреждения холодом [74]. Не всегда использование микроинъекции оказывалось безопасно для ооцитов. Так, Jevtić и д р. [76] обнаружили, что сама процедура микроинъекции вызывает значительное повреждение ооцитов амфибий, в результате чего микроинъецированные яйца Xenopus laevis не могли быть оплодотворены. Условия применения микроинъекций, в том числе место введения, требуют дальнейшей экспериментальной оптимизации.

3. Желток

3.1. Строение желтка

Еще одной ключевой проблемой, препятствующей успешной криоконсервации икры и эмбрионов рыб и амфибий, является наличие в них большого количества желтка [77]. Ооциты как рыб, так и амфибий, относятся к телолецитальному типу, и только отдельные представители этих классов имеют ооциты мезолецитального типа, но даже у них количество желтка достаточно велико [78–80]. С точки зрения криобиологии важно знать, что ооциты рыб подразделяются на два типа: обособленножелтковые (с последующим меробластичеким дроблением) и необособленножелтковые (с голобластическим дроблением) [80]. Обособленножелтковые яйца имеют вокруг желтка синтициальный слой, оказывающий большое влияние на взаимодействие эмбриона с криопротекторами и на движение воды между разными компартментами эмбриона. Необособленножелтковые яйца такой структуры не имеют. К обособленножелтковым относится икра большинства костистых и хрящевых рыб, а к необособленножелтковым яйцам - икра осетровых, (Acipenseridae), рогозубообразных (Ceratodontiformes) и некоторых других рыб. Икра амфибий по строению и способу дробления схожа с необособленножелтковыми яйцами рыб [81, 78, 79]. В связи с этим мы посчитали целесообразным рассматривать строение желтка рыб и амфибий с необособленножелтковыми яйцами в одном разделе.

Для икры амфибий и рыб с необособленножелтковыми яйцами характерно дисперсное распределение желтковых масс с концентрацией в вегетативной части яйца. Структурными компонентами желтка являются желточные пластины и жировые капли. В некоторых случаях в желтке могут наблюдаться отдельные, обособленные гранулы гликогена [78, 79]. Желточные пластины состоят из липопротеинового ядра, в котором часто (но необязательно) наблюдаются псевдокристаллические структуры, и окружающей ядро мембраны. Размер желточных пластин сильно варьирует от вида к виду и от местоположения в икринке, но чаще всего находится в пределах 4-15 мкм [78]. Ядро желточных пластин содержит преимущественно липопротеины, при этом весовая доля протеинов как правило преобладает над липидами или приблизительно равна им. Белки представлены липовителлином и фосвитином, или аналогичными им; липиды - фосфолипидами, в очень небольших количествах могут содержаться триглицериды. Оболочка желточных пластин в основном состоит из мукополисахаридов [78, 79]. Жировые капли располагаются среди пластинок желтка, их количество и размер различаются у разных видов. Жировые капли, в отличие от желточных пластин, содержат в основном триглицериды, но также могут иметь в своем составе восковые эфиры, каротиноиды и белки [78, 82]. В процессе дробления яйца желточные компоненты распределяются между делящимися бластомерами, сосредотачиваясь главным образом в более крупных клетках вегетативного полюса [80].

Желток у рыб с обособленножелтковыми яйцами может сохранять дисперсную структуру, аналогичную структуре необособленножелтковых яиц рыб, но также может сливаться в гомогенную массу, частично или полностью. В частности, у лососевых, камбаловых, тресковых гранулы желтка при созревании яйца сливаются в единую массу, в то время, как у карпообразных, вьюновых, сомовых – сохраняют гранулярную структуру [80, 83, 84]. Жировые капли также могут сливаться, образуя одну или несколько крупных жировых капель, на ранней эмбриональной, либо на личиночной стадии развития [78, 85]. В химическом отношении состав желтка у рыб с обособленножелтковыми яйцами не имеет принципиальных отличий от необособленножелтковых.

Наиболее характерная черта эмбрионального развития костистых рыб с обособленножелтковыми яйцами – это образование экстраэмбрионального желточного мешка. Особенностью внезародышевого желточного мешка является наличие желточного синцития или синцитиального слоя, который также иногда называют синцитиальной мембраной, — специализированной ткани, ответственной за утилизацию и усваивание желтка эмбрионом. Презумптивный желточный синцитий, перибласт, распознается в оплодотворенной яйцеклетке костистых рыб уже на одноклеточной стадии [86]. Полностью синцитиальный слой формируется на стадии бластулы [83, 87]. С точки зрения криобиологии наиболее значимая черта синтициального слоя – крайне низкая проницаемость для воды и криопротекторов [52, 88, 89, 90].

3.2. Влияние желтка на чувствительность ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий к охлаждению

Зрелые ооциты и эмбрионы рыб и амфибий отличаются низкой толерантностью к пониженным температурам. Даже кратковременное понижение температуры более чем на 10-15 градусов ниже физиологической приводит к патологиям развития или гибели [24, 54, 91–96]. Чувствительность к охлаждению часто связывают с наличием большого количества желтка, богатого липидами [15, 97– 99]. Действительно, частичное удаление желтка повышает толерантность эмбрионов данио рерио к холодовому шоку [92, 100]. Также было обнаружено, что первичные половые клетки, сохраняющиеся в целом эмбрионе, лучше восстанавливались и показывали более высокую жизнеспособность в том случае, если у эмбриона перед процедурой витрификации частично удаляли желток [101, 102]. К сожалению, перечисленные данные были получены всего на одном виде – Danio rerio, что не позволяет делать фундаментальные выводы о негативном влиянии желтка на толерантность икры рыб к холоду. Тем не менее, можно провести определенные параллели с эмбрионами млекопитающих. Несмотря на то, что эмбрионы млекопитающих в целом имеют несопоставимо меньшее количество желтка по сравнению рыбами и амфибиями, они также содержат желточные включения. При этом было подмечено, что более богатые желтком ооциты и эмбрионы млекопитающих хуже переносят охлаждение и криоконсервацию по сравнению с обедненными желтком эмбрионами [103, 104]. Например, богатые желтком ооциты свиней [105] и эмбрионы хорьков [106] с трудом поддаются криоконсервации, в то время как криоконсервация эмбрионов мыши, содержащих очень небольшое количество желтка, хорошо отработана. Также гипотезу о негативном влиянии желтка на толерантность эмбрионов к охлаждению и замораживанию подтверждают данные Abe с соавторами [107]. Было показано, что большое количество и более крупный размер липидных включений коррелируют с низкой криотолерантностью эмбрионов крупного рогатого скота [107]. Исходя из параллелей влияния желтка на толерантность эмбрионов и ооцитов к холоду у млекопитающих и рыбы данио рерио, можно предположить, что данная закономерность является универсальной.

Кроме того, нужно отметить, что чувствительность эмбрионов к охлаждению зависит не только от массовой доли желточных включений, но и от состава липидов. Так, например, несмотря на то, что эмбрионы кошки богаты желтком, они имеют достаточно высокие показатели выживаемости после криоконсервации [108, 103]. Это объясняют тем, что в составе эмбрионов кошачьих имеется много непредельных жирных кислот, вследствие чего фазовые переходы в липидах (жидкий кристалл/гель) происходят при более низких температурах [109], способствуя тем самым устойчивости эмбрионов к холодовому шоку и замораживанию [104].

Несмотря на то, что механизм криоповреждения в липидных мембранах достаточно хорошо исследован [110, 111], механизм повреждения холодом богатых желтком ооцитов и эмбрионов ясен не до конца [99]. Известно, что фазовый переход жидкий кристалл/гель в липидном бислое клеточных мембран играет ключевую роль в развитии холодового шока. Основной механизм повреждающего воздействия холода на клеточную мембрану включает нарушение целостности клеточной мембраны за счет изменения упаковки молекул при фазовом переходе, потерю части мембранных белков, изменение свойств полупроницаемости, что нарушает гомеостаз клетки [111]. Поскольку липиды в желточных пластинах и липидных каплях желтка находятся во внутренних слоях – в ядре желточных пластин или липидных капель, фазовые переходы липидов в желтке не могут привести к нарушению гомеостаза этих структур, соответственно механизм повреждающего действия должен отличаться от механизма повреждения клеток за счет нарушения целостности клеточных мембран. Можно предположить, что при охлаждении нарушается белок-липидное взаимодействие в желточных липопротеинах, что приводит к их частичному разрушению [112]. Также можно предположить, что крупные липидные включения в результате фазовых переходов могут существенно изменять свой объем и конфигурацию, что приводит к повреждению оболочек желточных пластин и/или липидных капель и окружающих их структур. Действительно, исследования на эмбрионах хорька с помощью просвечивающей электронной микроскопии показывают, что после витрификации в электронно-плотном ободке цитоплазматических липидных капель появляются множественные разрывы [106]. Желточные включения у рыб и амфибий значительно крупнее, чем у млекопитающих, соответственно негативные явления, наступающие в результате фазовых переходов в липидах, могут быть более выражены и приводить к более серьезным последствиям.

3.3. Повышение толерантности ооцитов и эмбрионов рыб к охлаждению за счет манипуляций с желтком

3.3.1. Использование яиц на стадиях развития с низким содержанием желтка

Один из довольно очевидных способов преодолеть негативное воздействие больших масс желтка – работа с эмбрионами и ооцитами в тот момент, когда они содержат минимальное количество желточных включений. Это могут быть ранние ооциты до начала активного вителлогенеза, или эмбрионы на поздних стадиях развития, когда желток уже частично утилизирован. Ранние ооциты являются более простым объектом для криоконсервации не только из-за низкого содержания желтка, но и в связи с другими факторами (небольшой размер, более высокая проницаемость оболочек). Однако работа с ранними ооцитами требует довольно сложных методик по их культивированию и дозреванию in vitro, что накладывает определенные ограничения на это направление. Что касается эмбрионов на поздних стадиях развития, то исследования не подтверждают их более высокой устойчивости к холоду [54, 91, 94, 95, 100, 113, 114]. По-видимому, это обусловлено более сложной организацией эмбрионов на поздних стадиях развития: их ткани и клетки отличаются гораздо более высокой степенью дифференцировки, формируются сложноорганизованные органы. Различные типы клеток и тканей обладают разной чувствительностью к холодовому шоку, осмотическому и окислительному стрессам, вызванным холодом; различной устойчивостью к понижению уровня метаболизма, наблюдающемуся в условиях низких температур. Очевидно, именно эти причины делают эмбрионы на поздних стадиях развития более чувствительными к охлаждению и в том случае, когда влияние уменьшающихся в количестве желточных масс снижается.

3.3.2. Витрификация

Некоторые авторы полагают, что технология витрификации способна дать надежду на успешную криоконсервацию икры рыб и амфибий [13, 15, 21, 24, 90, 99]. Действительно, быстрое и сверхбыстрое замораживание, способствующее остекловыванию биологического объекта, способно предотвратить не только образование кристаллов льда, но и температурные конформационные изменения липидных включений. Однако нужно помнить, что фазовые перестройки в липидах начинаются при гораздо более высокой температуре по сравнению с кристаллизацией воды и имеют очень широкий температурный диапазон [116], [111], [115]. Многие экспериментальные протоколы витрификации включают стадию медленного охлаждения до околонулевых температур (от 0°С до 6-8°С), и только потом следует погружение биообъекта непосредственно в жидкий азот и быстрое замораживание [20, 21, 114]. Такой протокол не может предотвратить фазовые переходы липидов, которые у многих, особенно тепловодных видов, начинаются уже при температуре 15-20°С [116, 115]. Для успешной витрификации зрелых ооцитов и эмбрионов тепловодных видов необходимо более полное понимание поведения желточных компонентов в процессе охлаждения.

3.3.3. Частичное удаление желтка

Наиболее перспективным подходом повышения криорезистентности богатых желтком ооцитов и эмбрионов на сегодняшний день считают частичное удаление желтка механическим способом. Эмбрионы рыб способны выдержать удаление до 2/3 желтка без негативных последствий [92, 117]. В ряде работ было показано, что такая манипуляция понижает чувствительность эмбрионов рыб к холодовому шоку [100] и замораживанию [89, 101, 102]. Несмотря на то, что данный метод к настоящему времени не привел к успеху в криоконсервации эмбрионов рыб, возможно, он окажется полезен в сочетании с другими методами.

3.4. Синтициальный слой, способы преодоления низкой проницаемости синтициального слоя

Как было упомянуто выше, синтициальный слой ̶ это особая структура, окружающая желток обособленножелтковых яиц. Для костистых рыб наличие синтициального слоя считается главным препятствием для осуществления успешной криоконсервации эмбрионов, поскольку он играет критическую ограничивающую роль для проникновения криопротектора в желточные слои [13, 22, 118]. Еще в 90-х годах прошлого столетия было показано, что даже если криопротекторы проникают через зародышевые оболочки в бластодерму, они не проникают в желток костистых рыб, что не позволяет достичь того уровня насыщения криопротекторами, который необходим для успешной криоконсервации [53, 55, 88]. За счет недонасыщенности криопротекторами желток становится главным сайтом нуклеации кристаллов льда, что закономерно приводит к повреждению всего эмбриона [55]. Синтициальный слой обладает очень ограниченной проницаемостью не только для криопротекторов, но и для воды, что препятствует оттоку воды из желтка при криоконсервации медленным способом, и не позволяет достигнуть необходимого уровня его обезвоживания [55, 88]. В частности, проницаемость ДМСО для бластодермы и желтка различается на три порядка: ≤ 5 × 10−6 и 1.5 × 10−3 см/мин, соответственно [88]. Сам синтициальный слой так же повреждается при замораживании. Исследования на ульраструктурном уровне показали, что повреждения желточно-синтициального слоя после процедуры витрификации значительнее, чем повреждения бластодермы и непосредственно желтка [88].

Низкая проницаемость синтициального слоя для криопротекторов препятствует успешной витрификации, а его низкая проницаемость для воды не позволяет достигнуть необходимого уровня обезвоженности при медленном замораживании [55, 88]. Таким образом, синтициальный слой является «камнем преткновения» при криоконсервации эмбрионов рыб как медленным (классическим) способом, так и путем витрификации. Ниже приведены способы преодоления низкой проницаемости синтициального слоя.

3.4.1. Метанол

Метанол обладает наиболее высокой проницаемостью из всех криопротекторов. Он способен проходить не только через клеточные мембраны, но и преодолевать кожные покровы человека [119]. Неудивительно, что специалисты, разрабатывающие методы криоконсервации эмбрионов и ооцитов рыб, обратили внимание на метанол. Hagedorn с соавторами с помощью магнитно-резонансной микроскопии и магнитно-резонансной спектроскопии показали, что метанол, в отличие от таких криопротекторов, как ДМСО и пропиленгликоль, способен проходить через синтициальный слой эмбриона данио рерио на стадиях трех и шести сомитов [52, 53]. Liu с соавторами продемонстрировали, что выдержка дехореинизированного эмбриона данио рерио в растворе 2М метанола значительно снижает температуру замерзания внутриэмбриональной воды [89]. К сожалению, теми же авторами было показано, что защитные свойства метанола недостаточны для успешной криоконсервации эмбрионов рыб.

3.4.2. Ультразвук

Влияние ультразвуковой обработки на проницаемость эмбриональных оболочек рыб и амфибий рассмотрены в разделе 2.4.1. Существует мнение, что ультразвук также способен повысить не только проницаемость эмбриональных оболочек и клеточных мембран, но и проницаемость синтициального слоя [120]. К сожалению, существующие на сегодняшний день исследования повоздействию ультразвука на скорость проникновения криопротекторов в эмбрионы рыб не могут однозначно подтвердить или опровергнуть данное предположение, потому что в них не проводилось дифференцированных исследований между насыщением криопротекторами желтка и бластодермы [60–62, 121].

3.4.3. Введение мРНК аквапоринов

Один из путей повышения проницаемости эмбрионов рыб – введение мРНК для белка аквапорина-3. Hagedorn с соавторами было показано, что экспрессия аквапорина-3 открывает доступ для криопротектора пропиленгликоля не только в бластодерму, но и в желток. Таким образом, можно считать, что искусственно введенная мРНК аквапорина способна повысить проницаемость синтициального слоя для криопротекторов [48]. К сожалению, работы в данном направлении носят единичный характер.

3.4.4. Инъекции

Наиболее перспективным направлением на сегодня считают прямое введение защитных веществ в желток методом микроинъекций [90, 22]. Эмбрион данио рерио способен без фатальных последствий выдержать инъекцию раствора в желток в объеме около 7-10 нл [118, 122, 90] или даже

30 нл [118]. Было опробовано введение растворов таких криопротекторов, как ДМСО [118], пропиленгликоль [90, 118], метанол, сахароза [122]. Аналогичные эксперименты были также проведены на другом объекте – эмбрионах японской путассу (Sillago japonica) на нескольких стадиях развития. Эмбрионы японской путассу хорошо переносили инъекцию в желток раствора пропиленгликоля. Авторы отмечают, что после введения криопротектора одновременно в желток и перивителлиновое пространство, эмбрионы путассу значительно повышали толерантность к охлаждению [75].

Несмотря на обнадеживающие результаты перечисленных работ, метод прямой инъекции криопротектора в желточный мешок не помог добиться получения полностью жизнеспособных и способных к развитию замороженно-оттаянных эмбрионов рыб. Ситуация изменилась после экспериментов Khosla с соавторами [90, 22]. Эта группа исследователей объединила метод инъекции криопротектора непосредственно в желток с нагреванием замороженного биоматериала инфракрасным лазером. При сочетании этих двух методов впервые удалось добиться восстановления эмбрионов данио рерио, способных к развитию [90, 22]. Более подробно эти эксперименты описаны в разделе 5.1.2.

4. Высокая температура нуклеации внутриклеточного льда

Наиболее важным фактором, определяющим успех криоконсервации, является предотвращение образования внутриклеточного льда, который оказывает летальное воздействие на живую клетку [123]. Зарождение кристаллов льда при понижении температуры является стохастическим процессом, но, тем не менее, подчиняется определенным закономерностям. При охлаждении эмбрионов и ооцитов млекопитающих нуклеация внутриклеточного льда всегда происходит при более низкой температуре, чем нуклеация во внешнем растворе. Например, в ооцитах мыши, замораживаемых в отсутствие криопротекторов, средняя температура нуклеации внутриклеточного льда происходит приблизительно при -14°С, в то время как во внешнем растворе лед появляется уже при –(2-4) °С [124, 125]. Добавление криопротекторов усиливает разницу в температуре зарождения внеклеточного и внутриклеточного льда. Так, в присутствии 1-1,5 Моль глицерина или этиленгликоля внеклеточная кристаллизация происходит при температуре от -3,9°С до -7,8°С, а средняя температура нуклеации внутриклеточного льда (при условии достаточно быстрого замораживания, предотвращающего перераспределение криопротекторов между вне- и внутриклеточной средой), составляет -41°С [124, 125]. Аналогичная картина наблюдается и при охлаждении ооцитов крупного рогатого скота [126]. Именно это свойство позволяет осуществлять медленное (классическое) замораживание эмбрионов млекопитающих. При использовании данной технологии образование внеклеточного льда повышает осмоляльность остаточного незамерзшего раствора, что, в свою очередь, вызывает отток воды из клетки, ее обезвоживание, повышение внутриклеточной концентрации криопротектора и, как результат, приводит к витрификации внутриклеточного пространства без образования кристаллов льда [124, 127]. Однако исследования закономерностей нуклеации кристаллов вне и внутри икринок рыб и амфибий показывают иную картину. При охлаждении эмбрионов рыбки данио-рерио [89,28] или ооцитов шпорцевой лягушки [128,26] внутриклеточная нуклеация льда происходит практически одновременно с появлением льда во внешнем растворе, то есть при относительно высокой температуре. Это не уникальная ситуация, похожая картина наблюдается и при замораживании ооцитов морской звезды [129], икра которой по размеру и строению имеет определенное сходство с икрой рыб и амфибий. Исследование процесса зарождения льда на модели эмбриона данио-рерио показало, что при повышении температуры образования льда во внешнем растворе с помощью искусственного сидинга, одновременно повышается и температура внутриклеточной нуклеации кристаллов льда. При этом внутриклеточная нуклеация в подавляющем большинстве случаев происходит в тот момент, когда до эмбриона доходит фронт льдообразования внешнего раствора [24]. Прямые наблюдения за образованием льда на криомикроскопе показали, что в ооцитах шпорцевой лягушки нуклеация всегда происходит на периферии и затем быстро распространяется на весь ооцит [128]. Данные результаты позволили сделать вывод, что в отличие от эмбрионов млекопитающих, у которых достижима криоконсервация ооцитов медленным способом без инициации эндогенной нуклеации льда, у рыб и амфибий этого невозможно добиться в связи с инициированием внутриклеточной нуклеации внешними кристаллами льда еще на раннем этапе замораживания. Не до конца понятен механизм этого явления. Hagedorn и др. [24] предположили, что существуют три возможности (гипотезы), как именно внеклеточный лед может инициировать внутриклеточную нуклеацию:

Первая гипотеза состоит в том, что оболочки (включая плазматическую мембрану и яйцевые оболочки) имеют одну или несколько пор достаточного диаметра, чтобы обеспечить прорастание кристаллов льда из внешнего раствора во внутреннее пространство. Действительно внешние оболочки ооцитов рыб имеют каналы, а по подсчетам Мазура лед может прорастать в поры диаметром всего один ангстрем [130]. В то же время, наличие в яйцевых оболочках рыб и амфибий крупных пор, достаточных для прорастания льда, вступает в противоречие с низкой проницаемостью этих структур для воды и криопротекторов.

Вторая гипотеза заключается в том, что в тот момент, когда внешний лед вступает в контакт с поверхностью эмбриона, возникает физическая деформация мембран, вследствие чего образуются достаточно крупные дефекты или увеличиваются в размере существующие поры, что открывает растущим кристаллам льда доступ к внутреннему пространству эмбриона.

Третья гипотеза состоит в том, что, когда внешний лед вступает в контакт с внешней мембраной, это вызывает изменения в ее структуре, в результате чего на внутренней стороне мембраны образуются сайты зародышеобразования льда [131]. Последние две гипотезы имеют право на существование, однако их экспериментальных подтверждений на сегодняшний день не существует. Тем не менее, можно предположить, что нуклеация внутриклеточного льда в зародышах амфибий и рыб происходит под воздействием внешнего льда, по крайней мере, для исследованных в этом отношении видов.

Такое положение дел, как справедливо отмечает ряд авторов [99, 13, 24], делает бесперспективным замораживание икры рыб и амфибий медленным способом, так как ключевой момент этой технологии заключается в запаздывании внутриклеточной нуклеации льда по сравнению с внешней [124, 125]. При одновременном образовании вне-и внутриклеточного льда такой механизм дополнительного обезвоживания клеток становится неработоспособным [13, 99, 24].

4.1. Возможные пути решения проблемы

Данное свойство эмбрионов и рыб естественным образом приводит к выводу, что единственным возможным методом замораживания зрелых ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий может быть витрификация [99, 13], когда подавляется как вне-, так и внутриклеточная нуклеация льда. Практически все современные исследования, посвященные замораживанию ооцитов или эмбрионов рыб и амфибий, лежат именно в этой области [13–15, 90, 22).

Для предотвращения нуклеации льда как во внешнем растворе, так и внутри эмбрионов или ооцитов, используют высокие концентрации криопротекторов, которые проявляют высокую токсичность по отношению к икре рыб и амфибий. Альтернативный метод устранить кристаллизацию внеэмбриональной воды – создание безводной среды замораживания. Этим путем пошла группа Тихомирова с соавторами. Яйцеклетки каспийского осетра (Acipenser persicus) погружали в масло и замораживали методом погружения в жидкий азот. Авторы утверждают, что с помощью этого метода им удавалось получить от 50 до 85% живых ооцитов после процедуры замораживания-оттаивания [132], [133, 134]. Однако до настоящего времени нет экспериментального подтверждения данных результатов другими авторами.

5. Проблемы, связанные с крупным размером зрелых ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий

Большинство исследователей, сосредоточенных на проблеме криоконсервации икры рыб и амфибий, указывают размер зрелых ооцитов или эмбрионов этих таксонов в качестве одного из ключевых препятствий на пути к успешной криоконсервации [11, 13, 15, 90, 99, 127, 135, 136]. Действительно, как рыбы, так и амфибии имеют достаточно крупный размер неоплодотворенных ооцитов или эмбрионов. Их размеры лежат в пределах от 0.5-20 мм в диаметре для рыб [137], 0.5-12 мм для бесхвостых амфибий, 1-10 мм для хвостатых амфибий и до 42 мм в диаметре для некоторых видов безногих земноводных [99, 11]. Размеры зрелых ооцитов и ранних эмбрионов животных, для которых разработаны успешные протоколы криоконсервации, намного мельче. Например, диаметр компактной морулы мыши (с учетом блестящей оболочки) составляет 90 мкм [81], бластулы крупного рогатого скота - 150-200 мкм [138], ооциты крупного рогатого скота 110–130 мкм [139]. Диаметр зрелого ооцита человека составляет 150 мкм [140]. Среди водных видов известно об успешной криоконсервации зрелых ооцитов гигантской устрицы (Crassos treagigas) [141, 142], размер ооцита этого вида также небольшой, составляет приблизительно 50-60 мкм в диаметре [143].

Большой размер зрелых ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий порождает три основные проблемы, затрудняющие процесс криоконсервации [11]. Первая проблема ̶ низкое соотношение площади поверхности к объему, что замедляет процесс насыщения/отмывки икринок при взаимодействии с криопротекторами. Также более медленной будет скорость оттока и последующей регидратации клеток в процессе медленной криоконсервации, что значительно затрудняет криоконсервацию этим способом [99, 127]. Низкое соотношение площади поверхности к объему усугубляется низкой проницаемостью яйцевых оболочек зрелых ооцитов и эмбрионов для воды и криопротекторов. Более подробно данный аспект криоконсервации ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий рассмотрен в разделе 2.3.

Вторая проблема – невозможность с помощью обычного конвективного охлаждения и нагрева достичь высоких скоростей охлаждения/отогрева. Для классического (медленного) замораживания это не является существенным фактором, однако для витрификации, которая на данный момент признана более перспективным подходом для криоконсервации икры рыб и амфибий, данное ограничение является критическим [13, 90, 99, 97, 135].

Охлаждение при витрификации должно происходить со скоростью, превышающей скорость кристаллизации воды, а оттаивание со скоростью, предотвращающей процесс девитрификации. Эти скорости зависят от общего количества и типа применяемых криопротекторов. Чем выше концентрация криопротекторов, тем ниже критические скорости замораживания и оттаивания, необходимые для успешной витрификации. Ооциты и эмбрионы рыб и амфибий довольно чувствительны к криопротекторам, и максимальная концентрация криопротекторов, не вызывающая существенного снижения жизнеспособности эмбрионов и ооцитов, обычно лежит в пределах 2-3 Моль/л [24, 62, 72, 90, 98, 121]. Считается, что для успешной витрификации ооцитов/эмбрионов рыб необходимы скорости охлаждения порядка 20 000°С/мин и скорость оттаивания порядка 1 0000 000°С/мин [144]. С помощью замораживания в кварцевых капиллярах, в системе Криотоп, в криопетлях (Cryo-loop) или в соломинках с вытянутым кончиком диаметром около 0,9 мм (система Open Pulled Straw) можно достичь требуемых скоростей замораживания, однако в силу технических причин для икры рыб и амфибий подходит только система Криотоп [144]. Khosla с соавторами показал, что эмбрионы рыбки данио рерио можно охлаждать с помощью этой системы с требуемой скоростью [22, 90, 144]. Однако необходимая скорость оттаивания такого крупного объекта с помощью обычного конвекционного нагрева остается недостижимой [22, 90, 144].

Существует и третья проблема, вытекающая из большого размера ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий, которая редко рассматривается в обзорах, посвященных криоконсервации этих объектов. Ооциты и эмбрионы большинства видов этих двух классов животных являются достаточно крупными объектами для того, чтобы для них стал значимым фактор низкотемпературного растрескивания. Растрескивание представляет собой разрушение отвердевших криоконсервированных объектов. Оно происходит из-за термомеханических напряжений, которые возникают по двум основным причинам: неравномерность охлаждения/разогрева и разница в коэффициентах температурного расширения различных компонентов. Эти процессы становятся критичными при температурах ниже точки полного затвердевания раствора [145–149]. Значительное растрескивание может стать причиной необратимого повреждения замораживаемого объекта [150, 151]. Незначительное растрескивание опасно тем, что трещины способны стать сайтами нуклеации льда и провоцировать девитрификацию объекта при оттаивании [152]. Растрескивание может возникать как при медленном замораживании, так и при быстром -витрификации, при этом во втором случае оно обычно выражено сильнее. Температура начала растрескивания зависит от состава среды и скорости охлаждения [147, 148, 151, 153, 154]. Для витрифицирующих растворов термомеханические напряжения могут начать формироваться немного выше температуры стеклования, но растрескивание растворов начинается приблизительно на 5-10 градусов ниже этой температуры [146, 155]. Размер микрочастиц льда, образовавшихся в результате растрескивания, также различается в зависимости от состава сред и скорости охлаждения. Чаще всего он лежит в пределах 0,1-0,5 мм, что меньше диаметра эмбриона большинства рыб и амфибий [151, 154]. К сожалению, в отношении ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий этот процесс практически не изучен.

5.1. Способы решения проблемы большого размера зрелых ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий для криоконсервации

5.1.1. Повышение скорости насыщения и отмывки криопротеторов

Поскольку размер зрелых ооцитов рыб и амфибий мы изменить не в состоянии, повысить скорость насыщения и отмывки криопротекторами возможно исключительно повышением проницаемости зародышевых оболочек. Исследования в данном направлении подробно рассмотрены в разделе 2.4. Кроме того, возможно сосредоточить усилия на криоконсервации незрелых ооцитов, размер которых значительно меньше, однако это направление имеет свои сложности. Подробное описание исследований в направлении криоконсервации незрелых ооцитов в задачи данного обзора не входит.

5.1.2. Повышение скорости замораживания и оттаивания ооцитов/эмбрионов

Поскольку, как было упомянуто выше, скорости охлаждения, необходимые для витрификации икры рыб вполне достижимы, ключевой задачей является повышение скорости разогрева витрифицированных объектов. Скорость оттаивания можно повысить, если заменить (или дополнить) стандартное оттаивание путем конвективного разогрева сверхвысокочастотным облучением (СВЧ- нагрев) (в англоязычной литературе «microwaveheating», [156]), нагревом с помощью радиочастного электромагнитного поля (радиочастотный нагрев, «radiofrequencyheating», [149]), или облучением инфракрасным светом (ИК-разогрев, [157,158]). Сами по себе эти методы либо недостаточно эффективны, либо вызывают нежелательные температурные градиенты в связи с неравномерным поглощением энергии облучения различными клеточными структурами [149]. Однако их эффективность можно сильно повысить, если заранее нагрузить витрифицируемый объект частицами, более эффективно поглощающими энергию излучения и переводящими ее в тепловую. Такие частицы называют теплоприемниками. Для СВЧ-облучения и радиочастотного электромагнитного поля теплоприемниками могут выступать магнитные частицы, чаще всего наночастицы оксида железа [159], для инфракрасного облучения это могут быть микрочастицы сажи или золотые либо титановые наностержни [22, 90, 160]. СВЧ-нагрев и радиочастотный нагрев пока не нашли применения в области витрификации ооцитов и эмбрионов водных видов, однако применение ИК-разогрева не только активно исследуется, но и привело к заслуживающим внимание результатам. В 2014 году авторским коллективом под руководством Петера Мазура было показано, что каплю объемом 0,1 мкл, содержащую микрочастицы сажи, можно разогреть со скоростью порядка 1 миллиона градусов в минуту с помощью импульсного облучения лазером с длиной волны 1064 нм [158]. Этими же авторами было показано, что эмбрионы мыши хорошо переносят данный способ разогрева. Более того, жизнеспособность таких заморожено-оттаянных эмбрионов значительно повышалась по сравнению с эмбрионами, оттаянными обычным конвективным способом [158]. Позднее Косла с соавторами адаптировал данный метод для быстрого нагревания витрифицированных эмбрионов данио рерио [22, 90, 144]. Для эмбрионов рыб полное повторение технологии, разработанной для эмбрионов мыши, неприемлемо, поскольку крупный размер, во-первых, приведет к слишком большим температурным градиентам во время отогрева, а, во-вторых, внутренние структуры эмбриона все равно будут нагреваться недостаточно быстро для предотвращения девитрификации. Поэтому для экспериментов с эмбрионами данио рерио в качестве теплоприемника исследователи вместо микрочастиц сажи воспользовались биосовместимыми пегилированными плазмонно-резонансными золотыми наностержнями, которые помещали не только в наружный раствор, но и инъецировали в желточный мешок эмбриона. В результате применения метода сверхбыстрого лазерного разогрева в сочетании с применением микроинъекции криопротектора и золотых наностержней в желток впервые были получены замороженно-оттаяные эмбрионы рыбки данио рерио, которые после оттаивания продемонстрировали не только целостность структур, но и нормальное развитие. Девять процентов замороженно-оттаянных эмбрионов развились до стадии выклева, а 2 из 282 эмбрионов, криоконсервированных по данному методу, достигли половой зрелости и успешно произвели нормальное потомство [22]. Однако, несмотря на явный успех, нельзя сказать, что проблема криоконсервации эмбрионов рыб и амфибий в настоящее время решена, так как описанный метод трудоемок, дорог и не отличается высокой эффективностью. Он вряд ли пригоден для массового применения в аквакультуре и рыбоводных хозяйствах. Тем не менее, полученные результаты дают надежду на успешное решение проблемы криоконсервации ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий в будущем.

5.1.3. Предотвращение низкотемпературного растрескивания

Растрескивание практически не исследовано в отношении ооцитов и эмбрионов рыб, соответственно не разработаны и способы его предотвращения для этих объектов. Из публикаций по витрификации органов и тканей известно, что степень низкотемпературного растрескивания можно снизить, если резко замедлить скорость охлаждения вблизи температуры стеклования. В этом случае температурные градиенты выравниваются и степень термомеханического напряжения снижается [146, 151]. С этой же целью, образцы таких структур, как кровеносные сосуды и фрагменты хряща, хранят не в жидком азоте, а при температуре порядка -135°С. Меньшая разница между температурой стеклования и температурой хранения также снижает степень механических напряжений и предотвращает растрескивание [161, 162, 151].

Несмотря на то, что специально растрескивание на рыбах не исследовалось, Миксон с соавторами [163] сделали интересное наблюдение. Исследователи экспериментировали с витрификацией эмбрионов вьюна (Misgurnus fosillis) в растворе 30% сахарозы, 10 % этиленгликоля, 20% 1,2- пропандиола, 3% полиэтиленгликоля (ПЭГ). Замораживание осуществлялось методом накапывания эмбриона с каплей раствора на предварительно охлажденную медную пластину. Авторы отмечают, что при температуре пластины ниже -170°С, капля раствора с эмбрионом покрывалась мелкими трещинами, ее структурная целостность нарушалась; однако если температура пластины находилась в диапазоне –(109÷170)°С, после замораживания капля оставалась прозрачной, а эмбрион визуально целым. К сожалению, живых эмбрионов после оттаивания авторам получить не удалось [163].

6. Гипотермическое хранение ооцитов и эмбрионов рыб и амфибий

6.1. Гипотермическое хранение ооцитов и эмбрионов рыб

В связи с возникшими фундаментальными проблемами в области криоконсервации ооцитов и зародышей рыб и амфибий, все большее внимание направлено на изучение и совершенствование технологий гипотермического хранения.

Наибольший интерес исследователей обращен к пролонгации гипотермического хранения икры и эмбрионов промысловых рыб. Следует отметить, что существуют выраженные видовые отличия в холодовой устойчивости икры и эмбрионов разных видов рыб, которые влияют на результаты и время хранения биоматериала при околонулевых температурах. Так, было показано, что икра кумжи может храниться до четырех месяцев при температуре 1.4°C, если предварительно инкубировалась при температуре 7,6°C в течение 13 дней [164]. Harvey и др. [51] сообщили, что неоплодотворенная икра лососевых может храниться при температуре -1°C до 20 дней в искусственных средах и в жидкости яичников.

На выживаемость эмбрионов рыб в процессе гипотермического хранения оказывает влияние не только температура хранения, но и стадия развития эмбриона. Так, эмбрионы данио-рерио в период между 27 и 40 часами после оплодотворения были наименее чувствительны к охлаждению, при этом выживаемость эмбрионов составляла в среднем 98,5 ± 1,5% и 55,6 ± 7,6% соответственно после 10 и 18 часов пребывания при температуре 0°C [94]. Кроме, того, на результаты гипотермического хранения эмбрионов рыб оказывает влияние наличие криопротекторов в среде хранения. Так, Pullin и Bailey [165] отмечали увеличение показателей выживаемости икры камбалы (Pleuronectes platessa) в процессе хранения при околонулевых температурах, когда в среду хранения добавляли 1 М метанол. При использовании данного криозащитного агента в качестве добавки к среде хранения, показатели выживаемости икры камбалы составили 88,4 ± 10,7%, 81,8 ± 9,2%, и 30,2 ± 3,5% после хранения в течение 18, 24 и 48 часов при температуре 0°C, соответственно [165]. В ряде публикаций выявлена зависимость скорости развития эмбрионов рыб от уровня кислорода в среде хранения. Так, в исследовании, посвященном влиянию кислорода и зависимости от температуры на развитие эмбрионов ручьевой и радужной форели, показано, что скорость их развития снижается из-за понижения уровня растворенного кислорода [166].

6.2. Гипотермическое хранение ооцитов и эмбрионов амфибий

Применение известных к настоящему времени методов криоконсервации биологических объектов для глубокого замораживания ооцитов и ранних зародышей амфибий пока не дало положительных результатов. Это способствовало сохранению интереса к изучению возможностей гипотермического хранения овулированных ооцитов и ранних зародышей при низких положительных температурах [9].

В ранних исследованиях ооциты сохраняли в воде, а затем в физиологических растворах, в частности, в растворе Рингера для амфибий (SAR). Было показано, что при хранении ооцитов в растворах с низкой осмоляльностью (5 мОсм кг-1) их способность к оплодотворению снижалась до нулевых значений через 30-60 минут [167]. При хранении в SAR овулированные ооциты Rhinella (Bufo) marinus теряли способность к оплодотворению через 8 часов [96], а ооциты Limnodynastes tasmaniensis ‒ через 12-16 часов хранения [168]. Кроме того, было обнаружено, что длительность успешного хранения ооцитов тропических видов амфибий в физиологическом растворе SAR зависит от температуры хранения. К примеру, оптимальной для хранения ооцитов Rhinella marinus оказалась температура 15°С [96], а для ооцитов Bufo fowleri ‒ температура 10°C [169]. Хранение ооцитов R. marinus при 4°C неизменно приводило к быстрой утрате способности к оплодотворению [96].

Причины относительно быстрого снижения способности к оплодотворению ооцитов при их хранении в различных водных растворах, как с низкой, так и высокой осмоляльностью, изучены недостаточно полно [13, 169]. Возможно, одной из причин является насыщение студенистой оболочки ооцитов водой из растворов хранения, что приводит к её значительному набуханию, изменению структуры и свойств. Поэтому в недавно опубликованных исследованиях было предложено сохранять овулированные ооциты «сухим» методом в небольших, плотно закрытых бюксах без использования каких-либо растворов [8, 170]. В плотно закрытых бюксах не происходит высыхание ооцитов, а при отсутствии каких-либо растворов студенистая оболочка ооцитов не набухает. В данных работах было показано, что через 5 дней хранения около 60% ооцитов Rana temporaria сохраняли способность к оплодотворению, и только к девятому дню хранения процент ооцитов, способных к оплодотворению, снизился практически до нуля [8, 170]. Таким образом, предложенный «сухой» метод гипотермического хранения овулированных ооцитов амфибий без каких-либо водных растворов увеличил длительность хранения от 8-12 часов, до 6-7 суток.

Дальнейшее развитие «сухой» метод получил в исследовании Гагаринского с соавторами [171]. Для гипотермического хранения ооцитов травяной лягушки использовали специализированную камеру для консервации под давлением газовой смеси. Экспериментальные ооциты, хранившиеся в атмосфере газовой смеси (О2 + СО) под давлением 6,5 атм., продемонстрировали высокие показатели оплодотворения: 66% ± 8 % оплодотворения после 7-ми, и 39 ± 14% после 12 дней хранения. Для контрольных групп ооцитов без газа, хранившихся в закрытых бюксах в холодильнике, показатели оплодотворения составили 41±12 % через 7 дней и 0% через 12 дней хранения. Таким образом, использование модифицированного «сухого» метода гипотермического хранения ооцитов в атмосфере газов (О2 + СО) под давлением способствовало увеличению длительности их хранения, как минимум, до 12 дней [171].

Не меньший интерес представляют методы гипотермического сохранения овулированных ооцитов при пониженной температуре (4°C) в яйцеводах декапитированных или живых самок травяной лягушки R. temporaria [170,8]. В первом случае, после проведения гормональной стимуляции и завершения овуляции ооцитов экспериментальных лягушек декапитировали, а их тушки с ооцитами в яйцеводах, помещали в холодильник. Было обнаружено, что даже после 8 суток холодового хранения ооцитов в тушках самок травяной лягушки около 40% ооцитов сохраняли способность к оплодотворению, и примерно 18% из них успешно развивались до стадии выклева [8].

При хранении ооцитов в живых самках, предложенном этими авторами, значительно увеличивалось время сохранения жизнеспособности ооцитов. После завершения овуляции ооцитов самки травяной лягушки содержались в холодильнике при температуре 4°C, что на 3-5 градусов ниже температуры естественного нереста этого вида амфибий, вследствие чего происходило торможение их репродуктивной активности и пролонгировалось сохранение овулированных ооцитов в яйцеводах. Обнаружено, что ооциты, находящиеся в живых самках в рефрижераторе в течение 30 дней, в 46, 4 ± 3% опытов сохранили способность к оплодотворению, и 49,2 ± 8± 8% этих оплодотворенных ооцитов успешно развились до выклева [170, 8]. В более позднем исследовании эти авторы показали, что даже после 70 дней содержания самок травяной лягушки с овулированными ооцитами в холодильнике около 75,8 ± 8,1% извлеченных ооцитов успешно оплодотворялись, и 74,8 ± 8,4% этих ооцитов развились до выклева [172]. Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что при рефрижераторном хранении овулированных ооцитов в различных растворах их способность к оплодотворению ограничена часами или десятками часов. При хранении ооцитов в тушках самок амфибий срок успешного их сохранения увеличивается до 9-10 дней. Длительность холодного хранения ооцитов «сухим» методом в плотно закрытых бюксах также не превышает 9-10 дней, а усовершенствованный «сухой» метод с использованием газовых смесей под давлением в камерах для газовой консервации увеличивает этот срок до 12 суток. Рекордная длительность наблюдалась при гипотермическом хранении ооцитов травяной лягушки в теле живых самок. В опубликованном исследовании она составляла 2-2,5 месяца. Известно, что скорость развития зародышей амфибий зависит от температуры среды их содержания. На примере личинок обыкновенной лягушки Rana temporaria было показано, что продолжительность одного митотического цикла в период деления, а, следовательно, и скорость развития личинок, пропорциональна температуре воды, в которой содержались эти личинки. Чем ниже температура воды, тем длиннее продолжительность митотического цикла и медленнее скорость развития зародышей [81]. Кроме того, обнаружено, что в холодильнике при температуре 4°С крайне медленно развивающиеся зародыши R. temporaria не в состоянии дойти в развитии до стадии выклева (Утешев, не опубликованные данные). Сходные результаты были получены в исследовании Ruthsatz c соав., где было показано, что личинки R. temporaria при температуре воды 10°С останавливаются в развитии и не могут пройти метаморфоз [173].

Также была показана значительная положительная корреляция между длиной тела личинок грубокожего тритона Taricha granulosa (западная часть Северной Америки) и температурой содержания этих животных [174]. Аналогичная закономерность зависимости скорости развития от температуры воды в процессе содержания выявлена на головастиках древесной лягушки из Северной Америки Lithobates sylvaticus. Было обнаружено, что чем ниже температура воды содержания, тем медленнее развиваются головастики, и тем меньший вес они набирают [175].

Заключение